最近のFTA戦略的活用研究会でのやりとり、相談事を考えると違うのではないかと思うことが多くあります。現段階での私見を下記に書きますので、参考になればうれしいです。

FTAの原産地証明とは何か

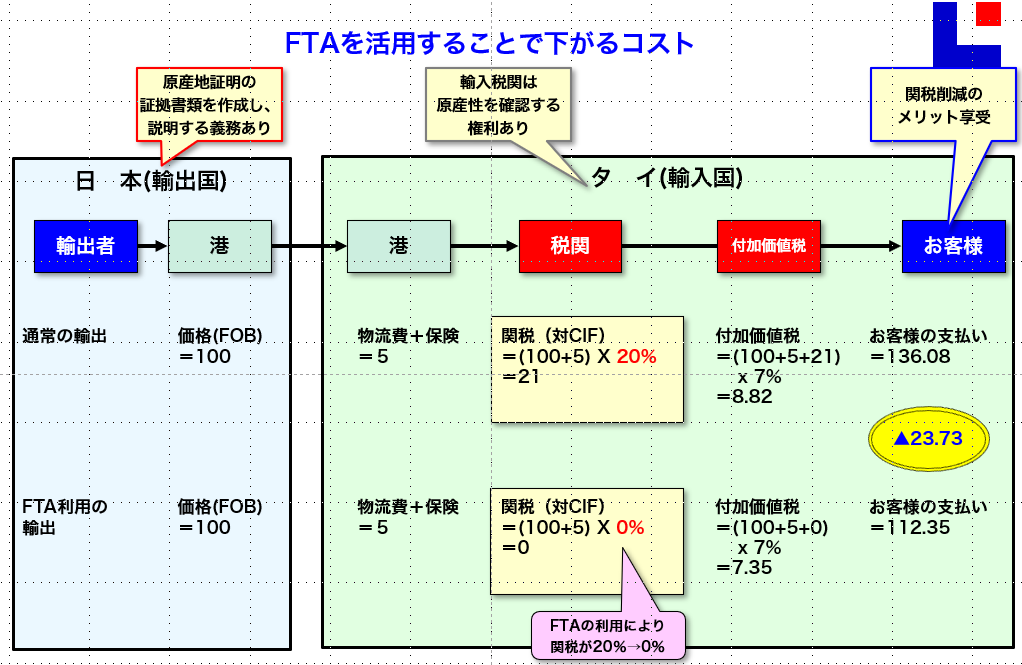

FTAで輸入側での関税が減免される(可能性がある)ことがメリットですよね。それは、FTAがあれば何でも関税の減免が得られるということではなく、FTAの協定で定められた原産地規則を満たしている事で、その恩典が受けられるということです。

輸入時の関税を減免する恩恵は輸入者に与えられますが、その条件がFTAの原産地規則に則って輸出側が原産地証明を行う事で得られる恩典です。そして一番大事なところですが、損をするのは関税が得られない輸入国です。

輸入国は何でもかんでも輸入したものの関税を減免することは避けたい。ですので、輸入品の原産性を確認する権利が与えられています。それを「検認」と言います。

原産地証明は何をすべきか

FTA毎にその協定での原産地規則が決まっています。大筋は決まっているのですが、細部では違っていることが厄介です。

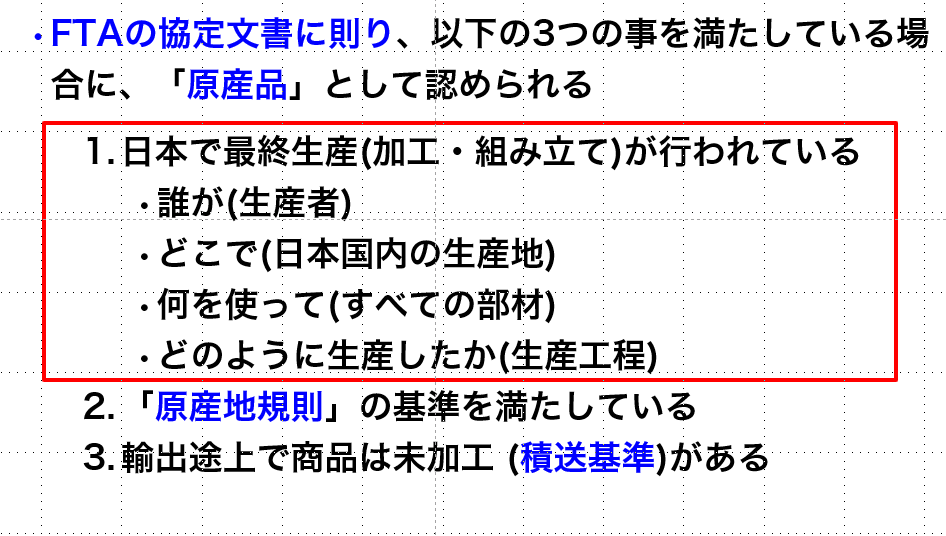

一般的な原産地規則は、以下の通りです。このスライドはかなり昔から使っているのですが、皆さんのご理解が進んでいない印象があります。伝える私の責任であります。

この3つを満たすことが、FTAでは必要となってきます。2は協定毎に地少し違っていることには気をつける必要があります。

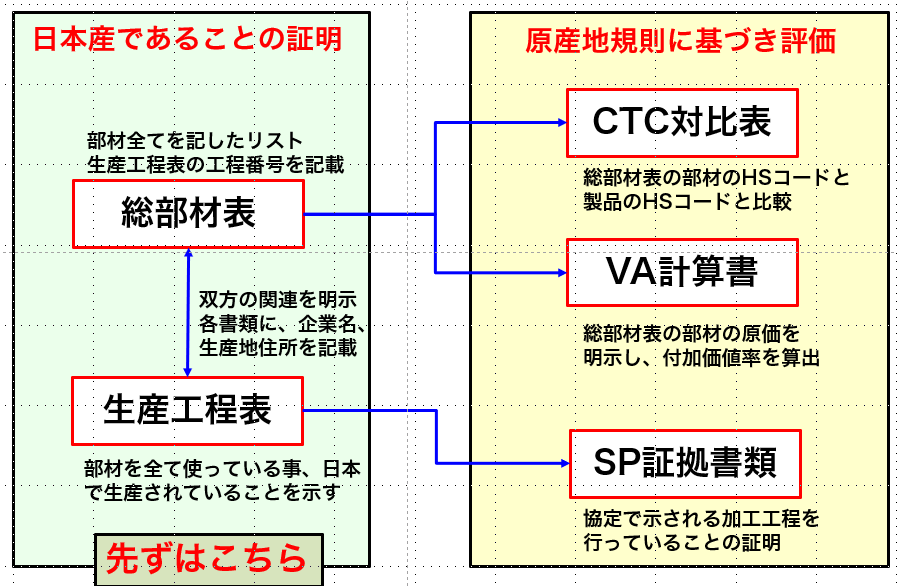

これだと何を準備するのかわかりにくいので、私は作るべき資料を以下の様に示しています

赤枠の資料を、原産地規則に従って作成し、それを証拠書類としています。

後気をつけるのは、先に述べたFTAの違いで原産地規則の表記が違うため、対象の競艇を確認すべきです。原産地規則の章はさほどページは多くありません。横着せずに読むべきと思います。

日本商工会議所が必要としているもの

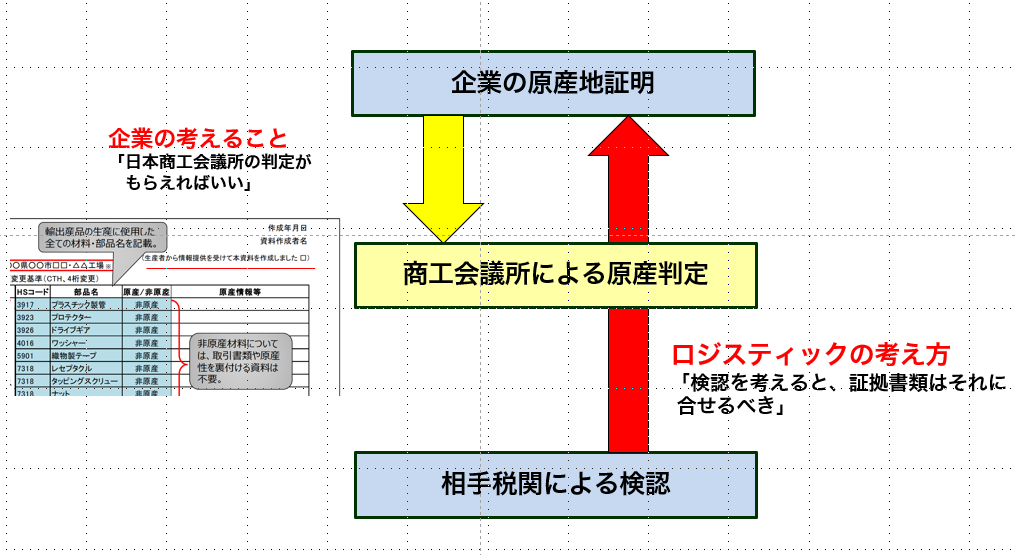

自己証明などは別として、特にアジアの国に対してFTAを使う場合、日本商工会議所の原産判定が必要となります。

そのために、資料を作って提出するのですが、日本商工会議所が見ているのは右側の「原産地規則に基づき評価」の資料です。右側は要求されていないようです。(ただ、一部の商工会議所では提出を要求されることがあります)

まあ、右側でおおよそのことが分かります。原産判定に最終的な責任を持たない、チェック機能としての商工会議所であれば、件数も多いため、右側だけの対応となるでしょう。実際に聞いた話ですが、日本商工会議所のシステムでの提出書類の区分には、右の箱の文言は書かれますが、左側の文言は書かれていません。

であれば、右側だけでいいのだろうと思うでしょうが、私はそう思いません。

原産判定の持つ意味

日本商工会議所が行う原産判定の際の資料提出と確認は、OKが出たとしても日本商工会議所がお墨付きを出したと言うことではありません。

過去を遡れば、証拠書類の提出はいまみたいに100%ではなく、ラフに計算してみた事があるのですが、20%程度でした。そこで経済産業省が、「証拠書類を全て見よ」という指示を出して、日本商工会議所も抵抗はしたのですが、押し切られた形で証拠書類の確認をするようになりました。

必要な書類を全て見るのではなく、必要最低限を見ているというのが私なりの解釈です

日本商工会議所のチェックは通って当たり前ですが、通ったから検認も問題ないということにはならないのです

出来たら楽がしたい日本企業

原産地証明の際に、出来ればやらなくてもいい仕事は省きたいものです。サプライヤから情報(特に材料リスト)をもらって証明をする際に、私なら必ずもらったリスト(総部材表)にサプライヤの承認を示す印をもらいます。その情報の責任の所在を明らかにするためです。

が、「印がなくてもいいだろう」ということを言ったのかどうか分かりませんが、印がなくても済む対応を経済産業省の証拠書類の例示で示しました。

そのことは、なくてもいいのではなくて、検認が発生したときには、企業がそのリストの正しさを示すのですよという意味と理解しています。OKと言われたことは、後ほどその正しさを企業がちゃんと示さねばならないことであって、「楽ができた」ことにはならないと思っています。

先の図の左側の「総部材表」、「生産工程表」も要らないのではなく、聞かれたらちゃんと説明できるようにしてね、ということです。

楽をすることで後で苦しむ

最近はEUやRCEPの中韓からも検認が来るようになりました。当社が主催しているFTA戦略的活用研究会で定期的に「検認」のユーザー調査をすることになり、第1回を行いましたが、検認の際にかなり細かいことを聞かれるようになっています。

回答日数も少なく、検認は急に来ますから、受ける方はバタバタします。数年前の話ですので、資料を探すのも苦労することがあるようです。

原産判定をした時にちゃんと証拠書類を作っておいたらいいのにと思うのですが、人間の性でしょうか、とりあえず通したいのでしょうね。

そういった事例は他にもあります。

準備するのは大変だと言いますが、実際に原産地証明を代行で行っていて、大変だとは思いません。

関税の減免を受けるために、必要であれば、その原産性の正当性をちゃんと説明できるものをあらかじめ用意するのは当然です。

私は、日本商工会議所の原産判定の際には、先の資料を全て出します。商品の写真も添付します。その方が会議所の方も内容が分かっていただける。

サプライヤ証明も、証明書だけを付けるのではなく、当方で推定して証拠書類を作成し、サプライヤに修正確認をしてもらい、捺印をもらったものを提出しています。

商工会議所から指摘された記述もほとんどを取り入れて、記載しています。

結果としてよく理解していただき、かなりスムーズな申請が出来ていると思います。

CTCやVAだけを提出するよりは少し手間ですが、逆に手間をへらす工夫もかなり行っていますので、時間はさほどかかりません。

楽をすることで後で苦しみたくない。検認の際にはスムーズな対応が出来るようにして、突発的にやって来る検認対応で通常業務に支障が出ないようにしています。

目先の証明テクニックから脱する

多くのFTAが発行した数年前に比べて、FTA担当の人が入れ替わっている印象が強くあります。

当時はセミナーも多くあったために勉強する場がありました。また、FTAの書籍(当方も出版しています)を買い求めて勉強して対応する方も減りました。

企業の中で引き継ぎがされているのですが、基礎が分からず「とりあえずこうしておけ」的なことが多くあると最近の担当者から聞いています。

商工会議所の原産判定を通すという視点ではなく、原産性をちゃんと説明できる証拠書類を作成することを念頭に置いた対応をされた方がいいと思います。

FTAでAIを活用する:株式会社ロジスティック