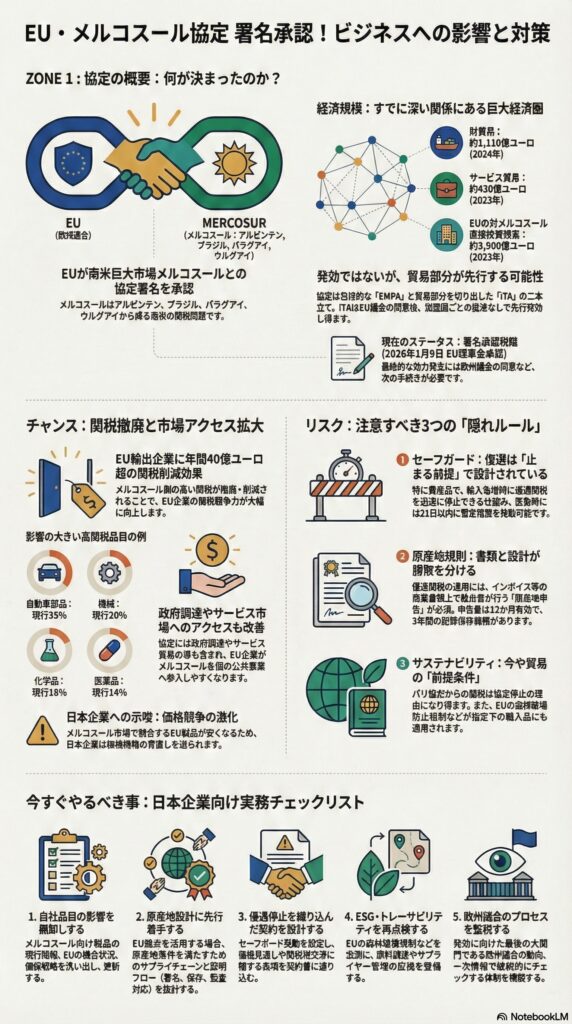

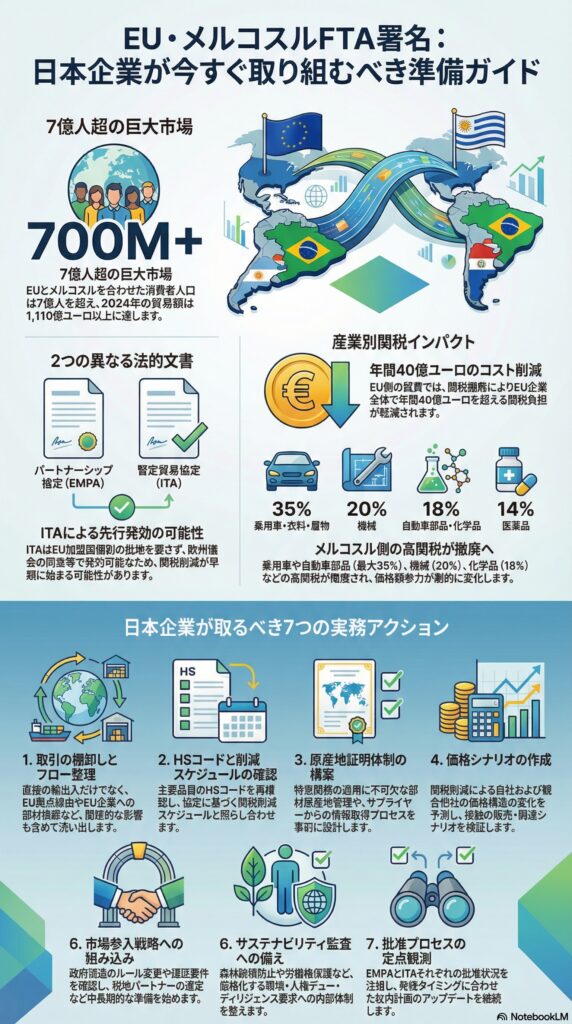

2026年1月17日、EUと南米の地域統合枠組みメルコスルは、パラグアイの首都アスンシオンで、25年以上に及ぶ交渉の末にパートナーシップ協定と暫定貿易協定に署名しました。 これにより、発効すれば世界最大級の自由貿易圏の一つが生まれる可能性があり、日本企業にとってもサプライチェーンと市場戦略を見直す重要なタイミングになります。[brusselstimes]

メルコスルは何カ国か

- 現在、EUと締結した枠組みで中心的な相手とされるメルコスル加盟国は、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイの4カ国です。[en.wikipedia]

- ベネズエラはメルコスル内で資格停止扱いとされており、ボリビアは加盟プロセスが進んでいるものの、今回の協定で直ちに対象国として扱われるかについては報道でも慎重なトーンが見られます。[reuters]

日本語報道の見出しでは「南米5カ国」などと表現される場合がありますが、関税・原産地規則・政府調達の対象国は最終的に協定文と批准状況で決まるため、ニュースの表現だけで判断せず、必ず一次資料にあたることが安全です。[euagenda]

今回署名された2つの協定

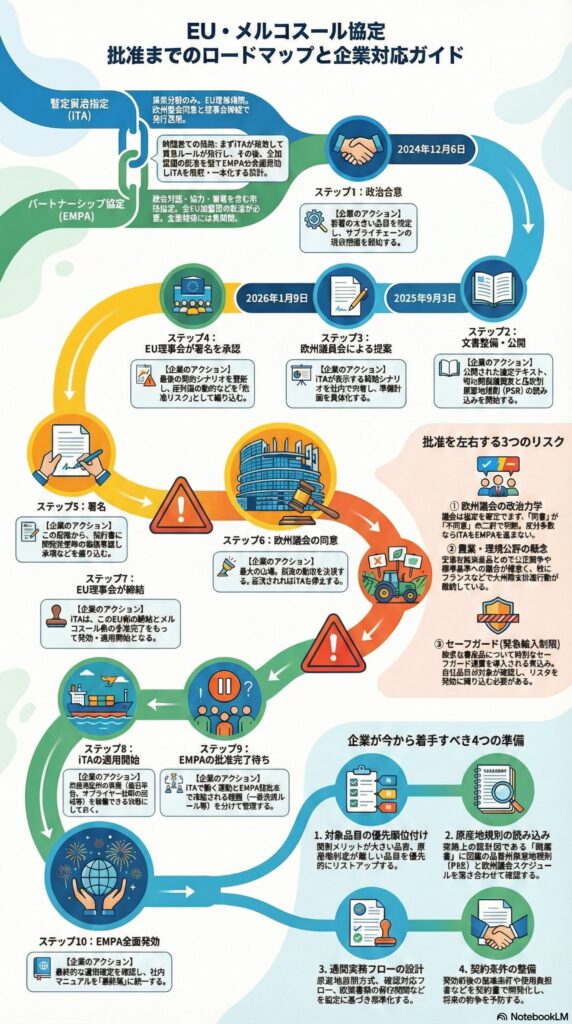

EU側の整理では、今回署名されたのは単一の「FTA」ではなく、性格の異なる2つの法的文書です。[brusselstimes]

- EU–メルコスル・パートナーシップ協定(EMPA)

政治対話、協力、持続可能な開発などを含む包括的な枠組みであり、EU加盟国すべての批准が必要と説明されています。[en.wikipedia] - 暫定貿易協定(Interim Trade Agreement, ITA)

貿易と投資の自由化部分を先行して発効させるための協定で、EUの通商権限に属する範囲については加盟国の個別批准を要さず、欧州議会の同意とEU理事会の決定で発効可能な設計とされています。[euagenda]

企業にとって重要なのは、「包括協定は批准に時間を要し得る一方で、ITAが先に発効し、関税・一部ルールが先行適用される可能性がある」という構造を理解しておくことです。[brusselstimes]

市場規模と貿易額

- EU理事会などの資料では、EUとメルコスルを合わせた市場は7億人超の消費者をカバーすると説明されています。[ga-alliance]

- 2024年のEU・メルコスル間の財貿易額は、1110億ユーロ超(輸出・輸入合計)と整理されており、サービス貿易も2023年時点で400億ユーロ超の規模があります。[finance.yahoo]

EUはメルコスルにとって主要な貿易相手であり、特に財の分野で大きな比重を占めるほか、EUからメルコスルへの投資残高も大きいと分析されています。[policy.trade.ec.europa]

関税面でのインパクト

今回の合意の目的は、関税と非関税障壁を下げ、取引コストと不確実性を減らすことです。[policy.trade.ec.europa]

- EU側のファクトシートでは、メルコスルがEUからの輸入品の大部分について関税を撤廃する見通しであり、EU企業が年間40億ユーロ超の関税コストを削減できると試算されています。[policy.trade.ec.europa]

- 現行のメルコスル側関税の例として、乗用車・自動車部品・衣料・履物などに最大35%の関税、自動車部品18%、機械20%、化学品18%、医薬品14%などが示されています。[ga-alliance]

自社の主力製品がこれら高関税品目に該当する場合、関税撤廃により価格競争力の前提が大きく変わる可能性があります。[acea]

一方で、EU域内では安価な農産品の流入や森林伐採の加速を懸念する声が強く、農業団体や環境団体の反対が政治プロセスに影響を与えています。[noe]

サービス・投資・政府調達

製造業の関税だけでなく、サービスや投資、政府調達も今回の枠組みの重要な柱です。[policy.trade.ec.europa]

- EU資料では、ビジネスサービス、金融、通信、海運、郵便・宅配などのサービス分野で市場アクセスや規律の改善がうたわれています。[policy.trade.ec.europa]

- 政府調達については、EU企業がメルコスル諸国の公共調達市場で、現地企業とより対等な条件で入札できるようにすることが強調されています。[brusselstimes]

インフラ、公共交通、デジタル化、医療関連など、入札市場を重視する企業にとっては、関税以上に政府調達ルールや認証要件が競争条件を左右するテーマとなります。[brusselstimes]

サステナビリティは交渉の中心

環境・人権の論点は、今回の協定の批准プロセスそのものを左右する中心的テーマになってきました。[noe]

- 欧州では、安価な農産品の増加や森林伐採リスクを懸念する農業者・環境団体の反対が根強く、各国政府内でも慎重論があります。[reuters]

- パートナーシップ協定には、気候変動対策、森林破壊の防止、労働権の保護など、持続可能な開発に関する義務や紛争解決の枠組みが盛り込まれていると説明されています。[policy.trade.ec.europa]

企業側は、価格だけでなく、トレーサビリティ、環境・人権デュー・ディリジェンス、データ提供体制なども含めて競争する局面が増えると想定すべきです。[noe]

日本企業が今から取るべき実務アクション

発効日が確定してから準備を始めると、原産地管理やサプライチェーン証明の立ち上げが間に合わないことが少なくありません。 暫定貿易協定が先行して動く可能性も踏まえ、次のようなステップを検討できます。[brusselstimes]

1. 影響を受ける取引の棚卸し

- EU向けおよびメルコスル向けの直接輸出入だけでなく、EU域内拠点経由の販売、EU企業への部材供給、メルコスルからの調達など、間接取引を含めて洗い出します。

- 関連する取引フローごとに、関税・非関税措置・政府調達・認証など、どの章のルールが効きそうかを整理します。[policy.trade.ec.europa]

2. HSコードと現行関税率の再確認

- 機械、化学、自動車関連、食品など、高関税・高ボリューム品目について、HSコードと現行関税率、想定される削減スケジュールを確認します。[ga-alliance]

- 分類の相違は、関税メリットの有無や適用原産地規則の違いを生むため、EU側・メルコスル側双方の関税表に基づき精査することが重要です。[ga-alliance]

3. 原産地規則と証明体制の構築

- 関税が下がっても、原産地要件を満たさなければ特恵は利用できません。部材原産地の管理、サプライヤーからの情報取得プロセス、証明書・自己証明スキームへの対応を事前に設計します。[policy.trade.ec.europa]

- 将来の協定発効を前提とした「予備的な」原産地判定や、サプライチェーン再構成のシナリオ分析も検討に値します。[ga-alliance]

4. 調達・販売の価格シナリオ作成

- 関税削減により、自社製品だけでなく競合製品や代替材の価格構造も変化します。

- 調達側ではメルコスルからの調達拡大余地、販売側ではEU企業との競合関係や第三国市場での価格競争力の変化を、複数シナリオで検証します。[ga-alliance]

5. 公共調達と規制対応を市場参入戦略に組み込む

- 政府調達市場にアクセスするには、資格要件、実績要件、現地パートナーやコンソーシアムの組成など、中長期的な準備が必要です。[brusselstimes]

- 認証・規制適合性(例:技術基準、安全基準)の確認を、市場参入戦略とセットで早期に進めることが有効です。[ga-alliance]

6. サステナビリティ監査への備え

- 環境・人権リスクが強く意識される協定ほど、サプライチェーンのデータ開示要求は厳しくなる傾向があります。[noe]

- 森林破壊リスク、労働環境、トレーサビリティなどについて、顧客や金融機関からの質問票・監査に耐えうる内部体制を整備しておくことが望まれます。[noe]

7. 批准プロセスの定点観測

- 署名後は、欧州議会での同意が大きな山場となり、EMPAとITAで手続きが異なります。[en.wikipedia]

- どの協定のどの章が、どのタイミングで発効しそうかを段階的に整理し、社内の前提条件をアップデートし続けることがリスク管理につながります。[euagenda]

いまを「助走期間」としてどう使うか

今回の署名は象徴的なニュースであると同時に、実務面では「発効までの助走期間」が始まったことを意味します。 関税の引き下げやルールの変化は、輸出入だけでなく、価格設定、調達先、現地投資、入札、コンプライアンスに波及し得ます。[en.wikipedia]

注意すべきは、署名が即時発効を意味しない点であり、政治的反対や批准の不確実性は依然として残っています。 だからこそ、商品分類、原産地管理、サプライチェーン証明、規制・サステナビリティ対応の基礎をいまから固めておく企業ほど、発効局面で大きく動ける可能性があります。[reuters]

本稿は公開情報に基づく一般的な解説であり、個別案件の関税、原産地規則、契約条件、規制適合性については、通関士、弁護士、現地専門家などと連携して最終判断することを推奨します。[euagenda]