2025年の米国は、関税政策が「戦後最高水準」と評される領域に踏み込み、企業のコスト構造とサプライチェーン設計に直接影響を与える一年となりました。平均実効関税率は1930年代以来の水準に達したと推計され、関税がマクロ経済だけでなく、個社の価格決定や契約実務にまで波及しています。

どこまで関税水準が上がったのか

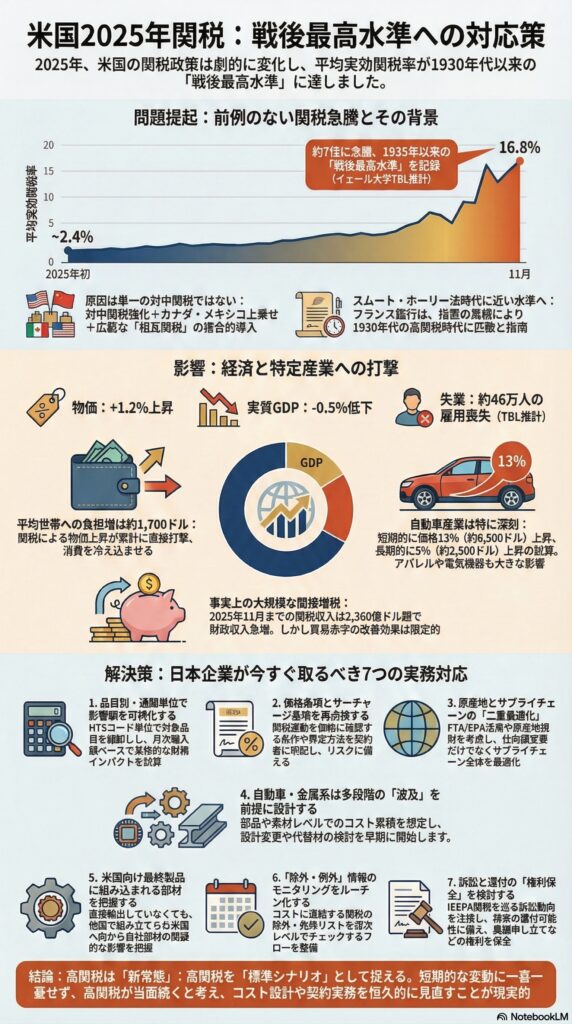

イェール大学The Budget Lab(TBL)は、2025年11月17日時点で、消費者が直面する平均実効関税率(消費シフト前)が16.8%に達し、1935年以来の高水準と推計しています。貿易構造の変化を織り込んだ「消費シフト後」の平均は14.4%で、こちらも1930年代後半以来の高さです。

年初時点での平均関税は約2.4%とされており、そこからの上昇幅は極めて大きいものです。APは、2025年11月の実効関税率が消費シフト前で約17%となり、年初からおよそ7倍に跳ね上がったと報じています。

「戦後最高水準」という表現が難しい理由

関税水準は「どの母数で平均するか」によって数字が変わるため、実務では指標の違いを理解して読み解く必要があります。

Banque de Franceは、2025年1〜9月に米国の平均関税が約14ポイント上昇し、制度上の平均が18〜20%程度に達したと分析する一方、税関収入と輸入額の比率で計る事後的な実効関税率は9.7%と整理しています。これは「制度上の税率は極めて高いが、免除や原産地ルール、調達・消費シフトの結果として、観測される実効負担は相対的に低く見える」という構造を示しています。

TBLの「消費シフト前の実効関税率」は、消費や調達が動く前に家計・企業が直面するコストを示す指標であり、価格見積もりや契約交渉の前提を置くにはこちらの考え方が実務上なじみやすいといえます。野村の解説でも、2025年8月7日時点で平均関税率は約19%とされ、1930年代前半以来の水準に近いとの見立てが示されており、市場参加者の感覚とも整合的です。

何が関税を押し上げたのか

2025年の特徴は、単一の対中関税ではなく、複数の枠組みが短期間で積み上がった点にあります。

対中関税の追加・強化に加え、カナダ・メキシコ向けの関税上乗せや、鉄鋼・アルミ、自動車とその部品、金属含有率の高い機器、銅関連などへの高関税が段階的に導入されました。2025年4月5日からは、多数の国・品目に広く適用される「相互関税(reciprocal tariffs)」と国別の上乗せ措置が開始され、結果として平均関税が一段と跳ね上がったと整理されています。

Banque de Franceは、こうした措置の累積によって、2025年の米国関税水準がスムート・ホーリー法時代に近い水準へと接近したと指摘しています。

企業コストとマクロへの影響

TBLは、2025年の関税のマクロ影響を次のように推計しています。

- 総合物価は短期で1.2%押し上げられ、平均世帯の負担増は約1,700ドルに相当

- 実質GDP成長率は2025年に0.5ポイント、2026年に0.4ポイント押し下げられ、長期的には米経済規模が恒常的に約0.3%縮小

- 失業率は2025年末に0.3ポイント上昇し、2025年末時点の雇用は約46万人分減少

品目別の影響では、アパレル、金属含有率の高い電気機器やコンピューター、自動車などが特に大きな打撃を受けるとされています。自動車については、短期で価格が13%上昇(平均新車価格で約6,500ドル)、長期でも5%上昇(約2,500ドル)するとの推計が示されています。

一方で財政面では、関税収入は急増しています。APによれば、2025年11月までの関税収入は2,360億ドル超に達しており、関税は事実上、大規模な間接増税として機能しています。もっとも、貿易赤字の改善や内需への波及は単純ではなく、駆け込み輸入などによって月次の貿易赤字が大きく変動した局面も報告されています。

日本企業が今優先すべき7つの実務対応

1. 品目別・通関単位で影響額を可視化する

平均関税率の数字だけでは、自社の損益へのインパクトは見えません。HTS(HS)コード単位で棚卸しを行い、どの品目がどの関税枠組みの対象になっているかを整理し、月次輸入額ベースでインパクトを試算することが第一歩です。

TBLが示すように、「消費シフト前」と「シフト後」で関税負担の見え方は変わるため、見積もり・価格転嫁の議論では、まずシフト前の実効関税率(16.8%など)を基準値として置く方が保守的で安全といえます。

2. 価格条項とサーチャージ条項を再点検する

2025年の米国関税は、「導入して上げる」だけでなく、「一時停止・除外・再導入」が繰り返される揺れの大きい年でした。売買契約では、関税変更を価格に反映するトリガーの定義、再交渉期限、サーチャージ(追加料金)の算定方法、下振れ時の価格調整の扱いまで、条項を具体化しておく必要があります。

特に長期契約やTier構造のサプライチェーンでは、関税変動が下流でどのように転嫁・分担されるかを、価格調整条項と連動して明文化しておくことが実務上の安定につながります。

3. 原産地とサプライチェーンの「二重最適化」

関税回避のために単純に仕向国や積出国を変えるだけでは不十分な場合が多くあります。Banque de Franceが指摘するように、免除や協定適用の有無が平均コストを左右するため、原産地規則、FTA/EPAの活用、サプライヤー監査コストなどを含めた「原産地+サプライチェーン」の二重最適化が求められます。

その際には、原産地証明書の取得・保存、サプライヤーからの原産地宣言の検証プロセス、米国側での通関立証に耐えうる記録管理体制までをパッケージで設計することが重要です。

4. 自動車・金属系は多段階の「波及」を前提に設計する

自動車や金属含有率の高い製品は、完成品だけでなく鋼材・部品・サブアセンブリなど、多段階で関税コストが累積します。価格転嫁が難しいサプライヤーほど、設計変更(素材変更・仕様簡素化)、代替材の検討、在庫調整や生産タイミングのシフトといったオプションを早い段階から検討する必要があります。

特にEV関連部材やハイエンド電子部品は、特定国依存度が高いケースが多く、関税だけでなく制裁・輸出規制のリスクも重なるため、調達戦略全体を見直す契機として位置付けるのが現実的です。

5. 「米国向け最終製品に組み込まれる部材」を把握する

日本から直接米国に輸出していない場合でも、メキシコや東南アジアで組み立てられた製品に自社部材が組み込まれ、最終的に米国へ輸入されるケースでは、間接的に関税負担が取引条件に跳ね返ります。APが報じるとおり、中国からの輸入減少と同時に、メキシコ・ベトナム・台湾などからの輸入が増加する局面では、米国の関税政策を起点に調達再編が連鎖的に発生しています。

そのため、Tier1だけでなく、海外拠点・主要サプライヤーを通じて、最終仕向国・最終用途をマッピングし、「対米向けに組み込まれる部材」のボリュームと価格条件を把握することが不可欠です。

6. 「除外・例外」情報のモニタリングをルーチン化する

TBLは、2025年秋の農産品などの関税除外拡大が、平均実効関税率の見え方に影響したと指摘しています。こうした除外リストや一時的な免除は企業の関税コストに直結する一方、更新頻度が高く、官報や通達をスポットで追うだけでは見落としやすいのが実情です。

実務としては、週次程度で関係官庁・連邦官報・専門ニュースをモニタリングし、自社SKUへの該当性をチェックするフローを整備することが有効です。社内では、関税コスト削減の一環として、除外申請や制度利用の検討プロセスも含めて標準化しておきたいところです。

7. IEEPA関税を巡る訴訟と還付の「権利保全」

IEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく関税については、司法判断の帰趨によっては還付の余地が残るとされています。米議会調査局(CRS)は、米国国際貿易裁判所(CIT)が2025年5月に「IEEPAは関税賦課権限を付与しない」と判断したこと、最高裁が上訴審を受理し、2025年11月初旬に口頭弁論を予定したことなど、手続の流れを整理しています。

JETROは、CITが2025年12月15日に清算手続の仮差止め申立てを棄却した一方、将来的に違法判断が出た場合の還付可能性や、清算と異議申立て(原則180日以内)のタイミングを巡る実務論点を詳しく解説しています。日本企業としては、輸入者としての立場か、サプライヤーとして価格条件に関与する立場かを踏まえ、清算・異議申立て・記録管理を含めた権利保全方針を、取引先との間で明確にしておく局面にあります。

高関税が「新常態」になり得るという前提

2025年の米国関税は、単なる税率変更ではなく、サプライチェーンと価格決定の前提を組み替えるイベントだったと位置付けられます。平均実効関税率が1930年代以来の水準に達したという推計が複数示されている以上、短期の例外措置や交渉結果に一喜一憂するより、「高関税が当面の標準シナリオである」という前提でコスト設計と契約実務を固めることが、企業にとって現実的なアプローチとなります。

注記: 本稿は公開情報に基づく一般的な解説であり、個別案件の法務・税務・通関判断を代替するものではありません。最終判断は、自社の取引実態と最新の公式発表、並びに専門家の助言に基づいて行う必要があります。

FTAでAIを活用する:株式会社ロジスティック