弊社が行っているサービスでFTAーBPOではHSコード符番の正しさは、大きな売りのポイントでもあります。

その品質を支えてくれるHSコードの専門家は元税関でHSコードを長年担当してこらえた人々で私は絶大な信頼を寄せています。

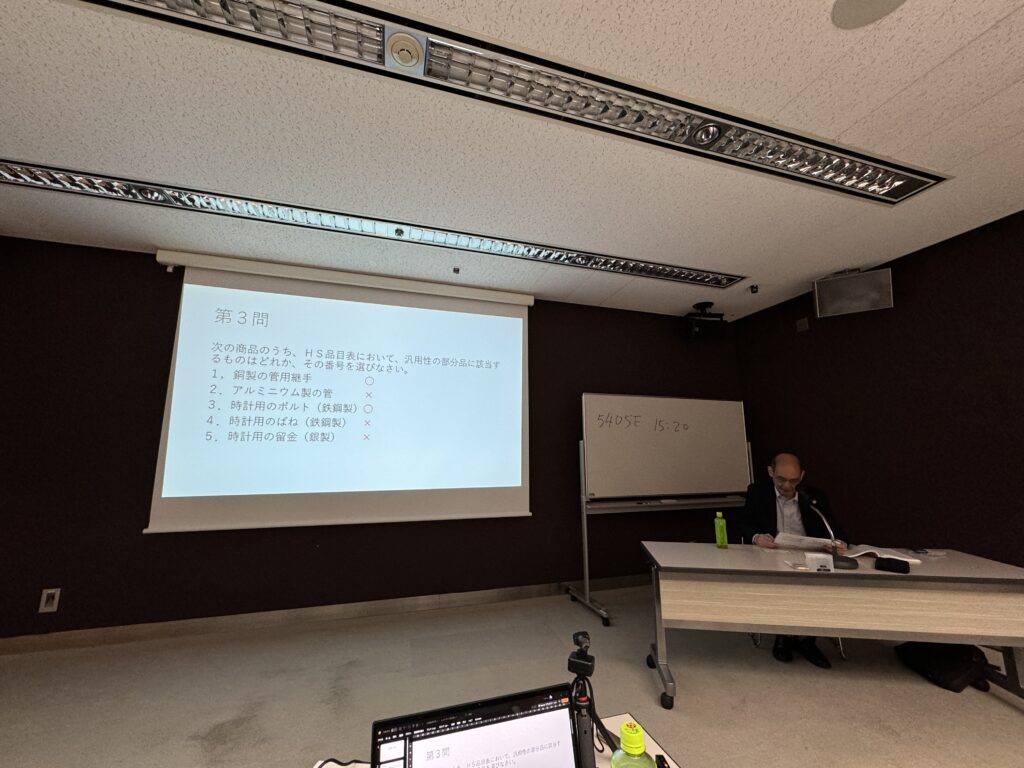

そういった人でもHSコード符番に悩むことがあります。

HSコードの符番方法には基本的なプロセスがありますが、大事な要素には類注を読み解いて符番をすることがあります。

問題はその類注の日本語が分かりにくいこと。もともと日本語は構造的な言語ではないので、言葉のかかり具合が分かりにくいのです。

その際にはこの注を作り出したオリジナルの文章である英語を読むことになります。それにより内容の正確さをつかみ取り、HSコード符番を行うのです。

その英語でも分かりにくい場合が発生します。そうなると解釈の問題にもなります。

更に問題を悪くするのはオリジナルの文章がHSコードの後半の章ではフランス語だったりするのです。そうなると原点に立ち返っても読むことが難しくなります。

昨今は翻訳ツールも発展していますが、正しく翻訳できているかわからない事もあります。

そういったところで悩んでしまうのです。

こういう問題がありますから、AIを活用したHSコード符番ツールが正しいかどうかは、最終的には人間の判断が必要になる気がしています。