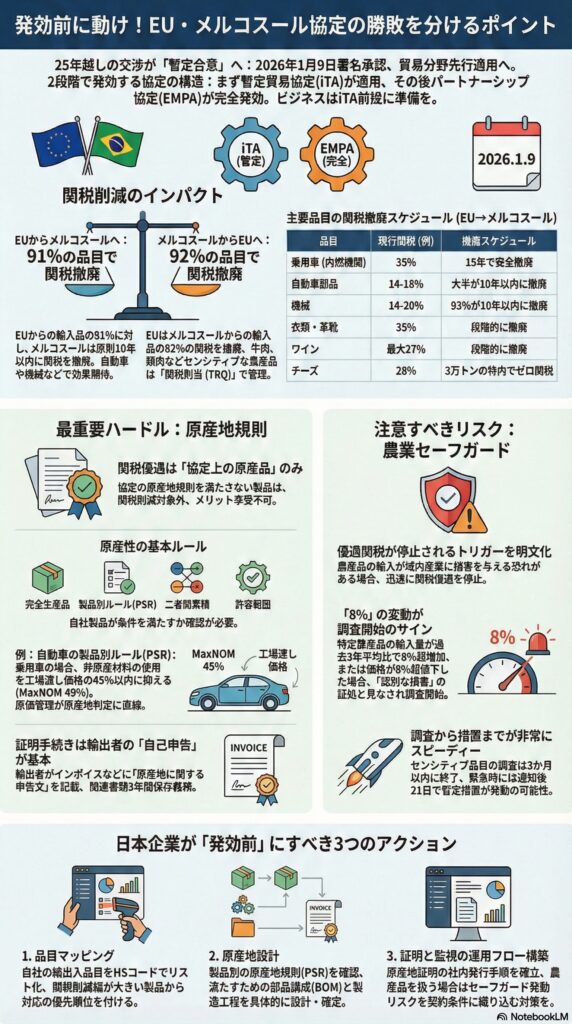

関税削減は魅力でも、原産地設計と優遇停止リスクが勝敗を分ける

2026年1月9日、EU理事会はEU・メルコスール協定の署名を承認し、25年越しの交渉が大きな節目を迎えました。ただし重要なのは、協定が直ちに発効したという話ではなく、発効に向けた政治手続きが前進し、農業分野の優遇停止を可能にするセーフガード規則が具体化した点です。reuters+2

ビジネス目線で押さえるべきは、工業品で大きな関税削減が見込まれる一方、その恩恵を受けるには原産地規則の設計と証明実務が不可欠であり、さらに農産品を中心に優遇停止のトリガーが明確に制度化されている点です。発効後の準備では遅く、発効前に原産設計と書類フローを固めた企業が、最初の2年で利益を取りに行けます。aljazeera+1

今回の「暫定合意」の実態

2026年1月9日の時点で、二つの暫定が同時進行しています。reuters+1

第一に、EU理事会の加盟国大使が署名承認を正式決定しました。フランス、ポーランド、オーストリア、アイルランド、ハンガリーが反対、ベルギーが棄権したものの、ドイツ、スペイン、イタリアなど21か国の賛成により特定多数が成立しました。これにより、フォン・デア・ライエン欧州委員長が早ければ1月12日にパラグアイで正式署名する段取りです。english.news+2

第二に、EU理事会と欧州議会が2025年12月に「農業分野の二者間セーフガード規則」で暫定合意しました。これは、メルコスールからの農産品輸入が域内産業に損害を与える、またはその恐れがある場合に、関税優遇を迅速に停止できる仕組みです。europarl.europa+1

今後は欧州議会が同意決議を行い、EU理事会が締結決定を行えば、暫定貿易協定(iTA)が適用開始となります。完全発効には加盟国すべての批准が必要ですが、貿易分野はEU排他的権限のため、加盟国批准を待たずに先行適用できる設計です。bilaterals+2

協定の構造

法的文書は大きく二つに分かれています。reuters

EU・メルコスール・パートナーシップ協定(EMPA)

政治対話、協力、貿易・投資を包括する本協定で、完全発効には全加盟国の批准が必要です。EU側は政治・協力分野の大部分を暫定適用する方針も示しています。reuters

暫定貿易協定(iTA)

貿易・投資の自由化を先行させるための協定で、EUの排他的権限に属するため、欧州議会の同意と理事会の締結決定のみで動かせます。最終的にはEMPA発効により置き換えられます。bilaterals+1

実務上の示唆は明確です。完全発効を待つのではなく、iTAを軸に先行する領域を前提に準備するのが合理的です。

関税削減の骨格

EUからメルコスール向け

メルコスールは、EUからの輸入の91%について、原則10年以内に関税を撤廃します。特に高関税品目は価格競争力が劇的に変わります。blomstein+1

主な現行関税と撤廃スケジュールeuroparl.europa+1

- 乗用車(内燃機関) 35%→15年で完全撤廃(最初7年は5万台の移行枠で17.5%、その後加速)

- 電動車 35%→即座に25%へ引下げ、18年で完全撤廃

- 水素車 35%→6年据置後、25年で完全撤廃

- 自動車部品 14-18%→大半は10年以内に撤廃

- 機械 14-20%→93%が10年以内に撤廃

- 化学品 最大18%

- 医薬品 最大14%

- 衣類・革靴 35%

自動車分野では、2024年の追加交渉で内燃機関車の15年スケジュールが維持された一方、電動化車両は18年、水素車は25年、新技術車は30年へと延長されました。これは「関税が下がる」だけでなく、「下がり切るまでの時間」が競争戦略そのものになることを意味します。gov+1

農産加工品の現行関税例reuters

- オリーブオイル 10%

- ワイン 最大27%

- ウイスキー・スピリッツ 20-35%

- チョコレート 20%

- 乳製品(数量枠内でゼロ関税)

- チーズ 3万トン枠(現行28%)

- 粉乳 1万トン枠(現行28%)

- 乳児用調製粉乳 5千トン枠(現行18%)

メルコスールからEU向け

EUは、メルコスールからの輸入の92%について、原則10年以内に関税を撤廃しますが、センシティブな農産品は関税割当(TRQ)で数量管理する設計です。lateinamerikaverein+1

主要農産品の割当枠reuters

- 牛肉 年9万9千トン(チルド55%、冷凍45%)、7.5%関税、6段階導入

- 豚肉 2万5千トン(83ユーロ/トン)、6段階導入、プラス パラグアイ向け1,500トン

- 鶏肉 18万トン無税枠、5年で段階導入

- 砂糖 ブラジル向け原料糖18万トン無税(既存WTO枠内)、パラグアイ向け1万トン無税

- エタノール 化学用途45万トン無税、燃料用途20万トンは本税の3分の1、いずれも5年で段階導入

- はちみつ 4万5千トン無税枠、5年で段階導入

- コメ 6万トン無税枠、5年で段階導入

これらの数量はEU消費量の1-2%程度に抑えられており、EU側の輸出量でほぼ相殺される設計です。reuters

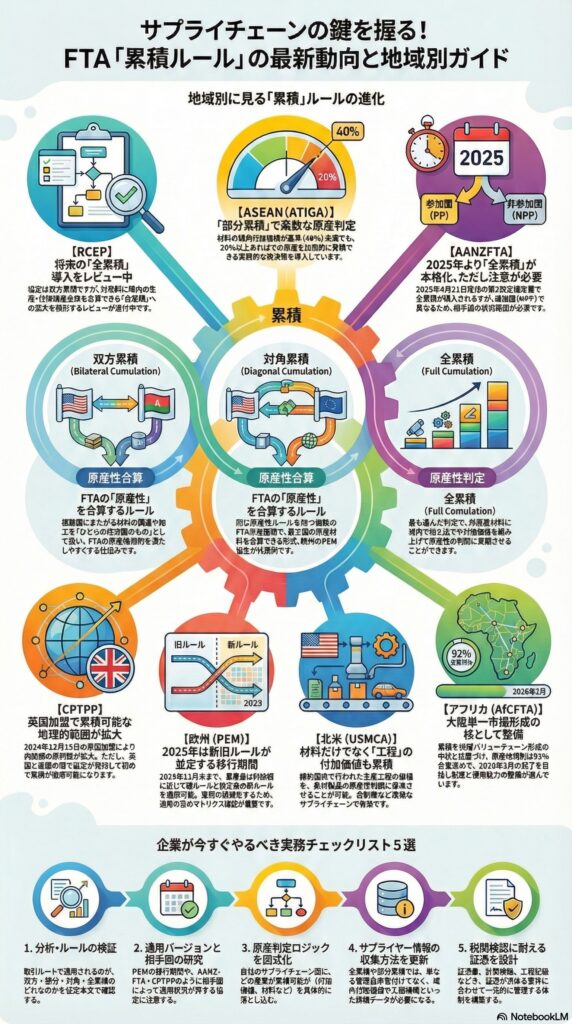

原産地規則

関税削減の本質は「原産地の設計」と「証明手続」にあります。優遇を受けられるのは「協定上の原産品」に限られ、これを外すとMFNで申告することになり協定メリットが消えます。sice.oas+1

原産性の基本構造

原産地規則の骨格は次の通りです。sice.oas

完全生産品(Wholly obtained)

鉱物、植物、域内で出生し飼育された動物、域内で行われた漁獲など、完全生産を定義しています。sice.oas

製品別ルール(PSR)

非原産材料を使う場合、品目ごとに定められた条件(関税分類変更、特定工程、非原産材料の最大割合)を満たす必要があります。sice.oas

二者間累積(Bilateral cumulation)

EU原産材料をメルコスール側の原産材料として扱う、またはその逆を認めますが、単純作業のみでは不十分で一定の加工を要します。sice.oas

許容(Tolerances)

製品別ルールを満たさない非原産材料があっても、一定範囲(工場出荷価格の10%以内)であれば原産とみなす仕組みがあります。繊維類は別途規定があります。sice.oas

不十分な加工(Insufficient operations)

洗浄、単純な包装、ラベル貼付、単純混合、単純組立など、軽微な作業のみでは原産になりません。sice.oas

輸送条件

原産とされた貨物は、第三国で本質的な加工を受けず、保全行為等に限ることが求められます。sice.oas

製品別ルール(PSR)の読み方

PSRは別添で品目ごとに示され、「関税分類変更(CC/CTH/CTSH)」「特定工程」「非原産材料の最大割合(MaxNOM)」などの形式で規定されています。sice.oas

自動車のPSR例reuters

- 乗用車(87.01-87.07) MaxNOM 45%(EXW)

- 部品(87.08-87.09) MaxNOM 50%(EXW)

機械のPSR例sice.oas

- CTH または MaxNOM 50%(EXW)など、品目ごとに複数の満たし方が提示されています

工業品のPSRは、実務上「CTH」か「MaxNOM」のどちらかを満たせばよい形が多く、同じ業界でもHSが変われば判定ロジックが変わるため、品目単位でPSRを引き、BOMと工程のどこで条件を満たすかを先に設計することが肝要です。

証明手続

この協定は、輸出者がインボイス等に「ステートメント・オン・オリジン」を作成する運用を軸にしています。pincvision+1

実務で重要な期限と保存義務sice.oas

- ステートメントの有効期限は12か月

- 輸出後に作成する場合でも、輸入後2年以内に提出が必要

- 輸出者と輸入者は原則3年間の記録保存

EU側では、輸出者はREXシステムへの登録が必要です。メルコスール側は移行期間(最大5年)が認められています。加えて、EUの関税割当で輸出する品目は、メルコスール側が発行する公式文書の添付を求める規定もあります。lateinamerikaverein+1

農業セーフガード

今回の暫定合意の核心は、農業分野の優遇停止を「より早く、より簡単に」動かすトリガーが条文化された点です。europarl.europa+1

調査開始の条件(センシティブ品目)europarl.europa+1

- 輸入数量が3年平均比で8%超増加

- または輸入価格が3年平均比で8%超低下

これらは「深刻な損害」の証拠とみなされ、調査開始の十分条件となります。europarl.europa

調査と措置のスピードeuroparl.europa

- センシティブ品目の調査は3か月以内に終了

- 緊急時は通知後21日以内に暫定措置が可能

- 非センシティブ品目は6か月以内

監視体制europarl.europa

- 欧州委員会は少なくとも半年ごとに監視レポートを作成

- 2026年3月1日までに監視の技術ガイドラインを策定予定

企業目線の含意は明確です。農産品を扱う場合、発効後も「関税は常に下がり続ける」とは限らず、数量と価格の動き次第で優遇停止があり得るという前提で、契約と収益計画を組む必要があります。

中小企業向けの情報提供

協定本文には、中小企業向けの情報提供を義務づける章があります。各当事者は、協定本文、別添、関税スケジュール、製品別原産地規則を掲載する公開サイトを整備し、関税コードで検索可能なデータベースの整備が想定されています。publications.iadb

これは「発効してから調べる」のではなく、「調べやすい状態で使わせる」ための実装思想で、実務のコストを確実に下げる仕組みです。

日本企業の実務アクション

発効前にやるべきことは3つです。

品目マッピング

自社の輸出入品目をHSで棚卸しし、関税削減が大きい品目から優先順位を付けます。自動車、機械、化学品、衣料は高関税の例が明示されています。reuters

原産地設計

二者間累積、許容、単純作業否認、輸送条件を前提に、PSRを満たす工程とBOMの設計を固めます。特に自動車はMaxNOM比率が明示されており、原価構造の管理がそのまま原産判定になります。reuters+1

証明と監視の運用

ステートメント・オン・オリジンの発行手順、期限管理、保存義務、検認対応を社内フロー化します。農産品はセーフガードのトリガーも踏まえ、価格条項や見直し条項を契約に織り込みます。pincvision+2

まとめ

EU・メルコスール協定は、工業品で大きな関税削減が見込まれる一方、農産品は数量枠とセーフガードで精密に管理される設計です。そして、企業にとっての勝敗は「原産地規則を満たせるか」「証明実務を回せるか」で決まります。発効が見えてから動くのではなく、発効前に原産設計と書類フローを固めた企業が、最初の2年で利益を取りに行けます。pincvision+3

注: 本稿は2026年1月時点の公表資料に基づく一般情報です。実際の適用はHS別・国別のスケジュールと当局運用に依存するため、最終判断は一次資料と専門家確認で行ってください。

- https://www.reuters.com/business/eu-member-states-confirm-approval-signing-eu-mercosur-trade-agreement-2026-01-09/

- https://www.aljazeera.com/news/2026/1/9/eu-states-nod-on-mercosur-trade-deal-ends-25-year-wait

- https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251217IPR32258/mercosur-parliament-and-council-agree-on-agriculture-safeguards

- https://english.news.cn/20260110/680b56baf17e4b1983c0d2c9c5126a02/c.html

- https://www.rte.ie/news/analysis-and-comment/2026/0109/1552369-eu-mercosur-agreement/

- https://www.bilaterals.org/?council-rejects-bid-to-stop

- https://www.blomstein.com/en/news/eu-mercosur-agreement-on-trade-in-goods

- https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/769537/EPRS_BRI(2025)769537_EN.pdf

- https://www.gov.br/mre/en/content-centers/statements-and-other-documents/factsheet-mercosur-european-union-partnership-agreement-december-6-2024

- https://www.lateinamerikaverein.de/fileadmin/user_upload/Trade_part_of_the_EU-_Mercosur_Association_Agreement.pdf

- http://www.sice.oas.org/tpd/mer_eu/Texts/Protocol_on_RoO_e.pdf

- https://www.pincvision.com/news/free-trade-agreement-eu-mercosur

- https://publications.iadb.org/en/rules-origin-ftas-europe-and-americas-issues-and-implications-eu-mercosur-inter-regional

- https://www.euronews.com/my-europe/2026/01/09/eu-member-states-back-mercosur-deal-french-meps-vow-fight-in-parliament

- https://www.atlanticcouncil.org/dispatches/eu-and-mercosur-are-creating-one-of-the-worlds-largest-free-trade-areas/

- https://www.europeanmovement.ie/just-the-facts-what-is-the-eu-mercosur-trade-agreement/

- https://agrinfo.eu/book-of-reports/eu-mercosur-partnership-agreement/pdf/

- https://unctad.org/system/files/official-document/itcdtsbmisc25rev3add1_en.pdf

- https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/rules-origin-3