原産地証明の証拠書類を作成しているときに、ふと「日本インドネシアEPAのHSコードの年次は何年だったっけ」と思い、Google先生に聞いてみた。

すると

一瞬焦った。最近インドネシアEPAが多かったので2017と思っていたので確認をしたかった。

2002だと・・・

目を疑った。今までまちがっていた?でも商工会議所からは何も言われていないし。

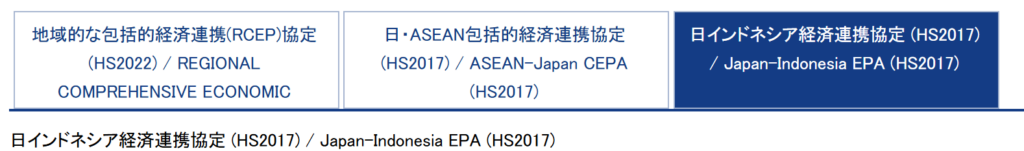

信頼している税関さんのサイトで確認

やっぱり2017。よかった。

皆さん。AIを信じ切るのはやめましょう。

世界で有利に戦うための考え方

最近のFTA戦略的活用研究会でのやりとり、相談事を考えると違うのではないかと思うことが多くあります。現段階での私見を下記に書きますので、参考になればうれしいです。

FTAの原産地証明とは何か

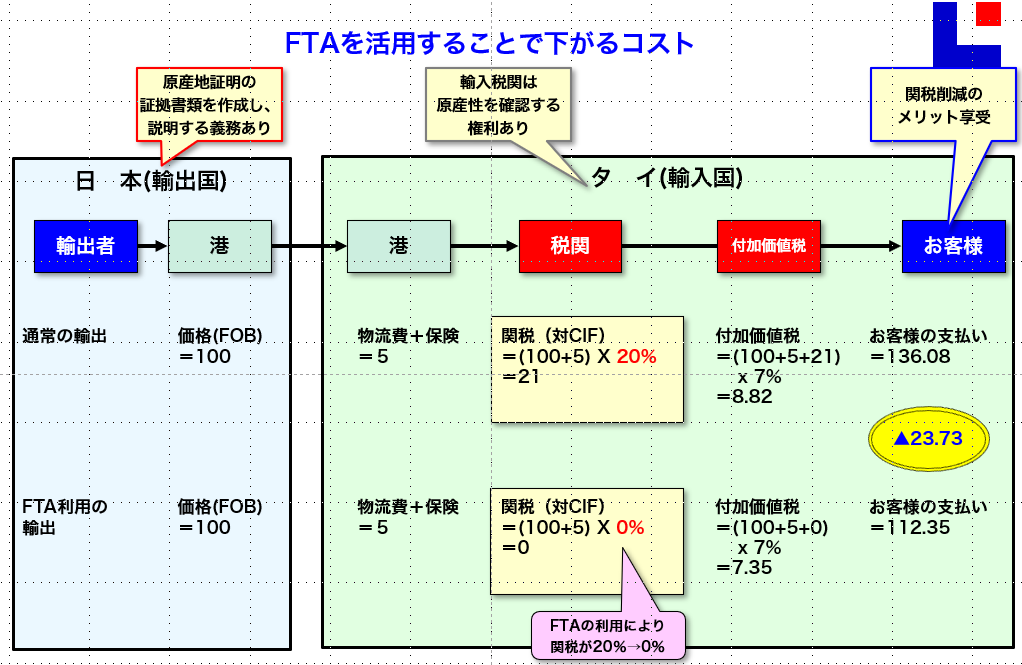

FTAで輸入側での関税が減免される(可能性がある)ことがメリットですよね。それは、FTAがあれば何でも関税の減免が得られるということではなく、FTAの協定で定められた原産地規則を満たしている事で、その恩典が受けられるということです。

輸入時の関税を減免する恩恵は輸入者に与えられますが、その条件がFTAの原産地規則に則って輸出側が原産地証明を行う事で得られる恩典です。そして一番大事なところですが、損をするのは関税が得られない輸入国です。

輸入国は何でもかんでも輸入したものの関税を減免することは避けたい。ですので、輸入品の原産性を確認する権利が与えられています。それを「検認」と言います。

原産地証明は何をすべきか

FTA毎にその協定での原産地規則が決まっています。大筋は決まっているのですが、細部では違っていることが厄介です。

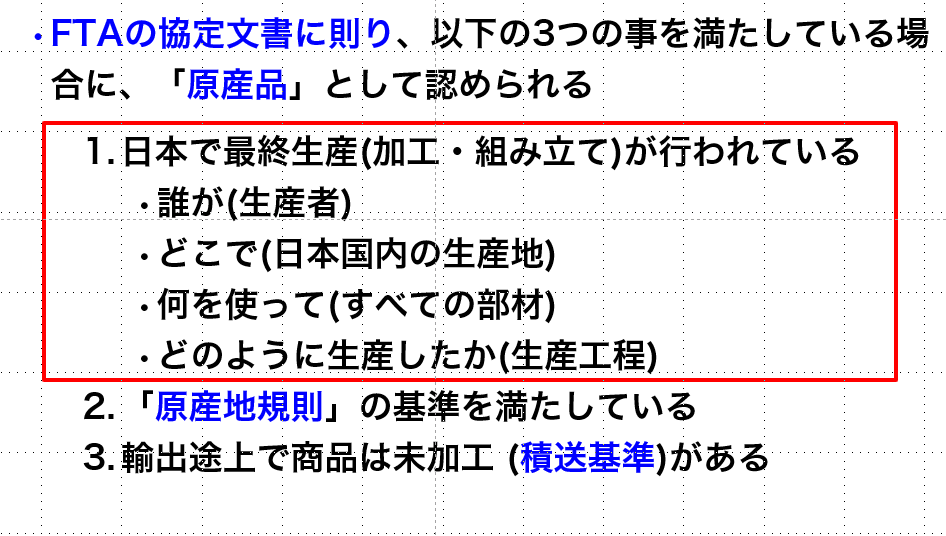

一般的な原産地規則は、以下の通りです。このスライドはかなり昔から使っているのですが、皆さんのご理解が進んでいない印象があります。伝える私の責任であります。

この3つを満たすことが、FTAでは必要となってきます。2は協定毎に地少し違っていることには気をつける必要があります。

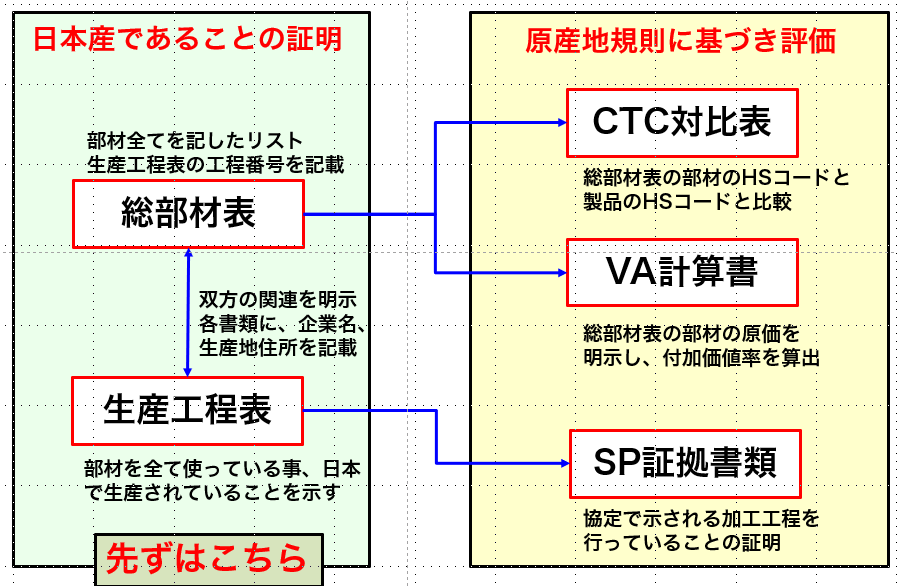

これだと何を準備するのかわかりにくいので、私は作るべき資料を以下の様に示しています

赤枠の資料を、原産地規則に従って作成し、それを証拠書類としています。

後気をつけるのは、先に述べたFTAの違いで原産地規則の表記が違うため、対象の競艇を確認すべきです。原産地規則の章はさほどページは多くありません。横着せずに読むべきと思います。

日本商工会議所が必要としているもの

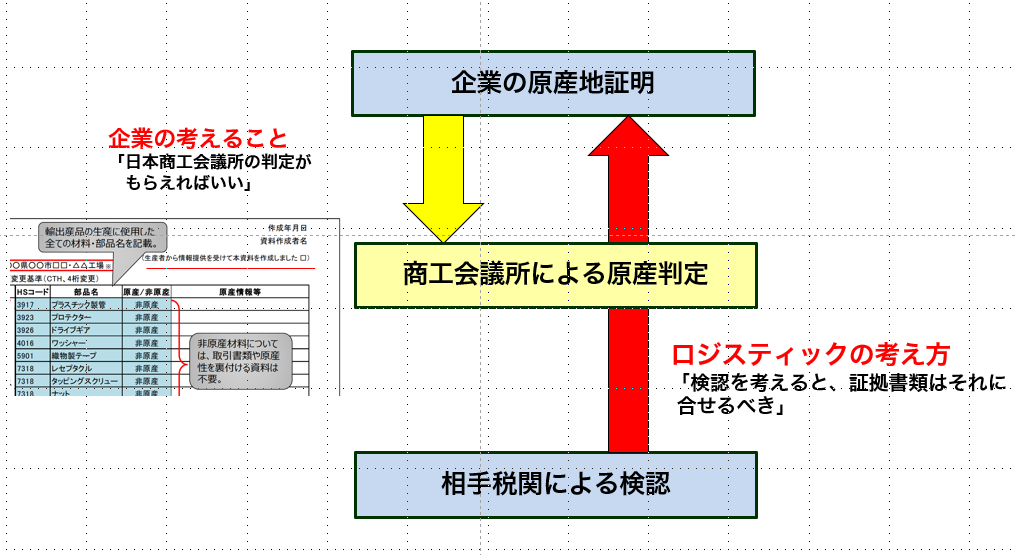

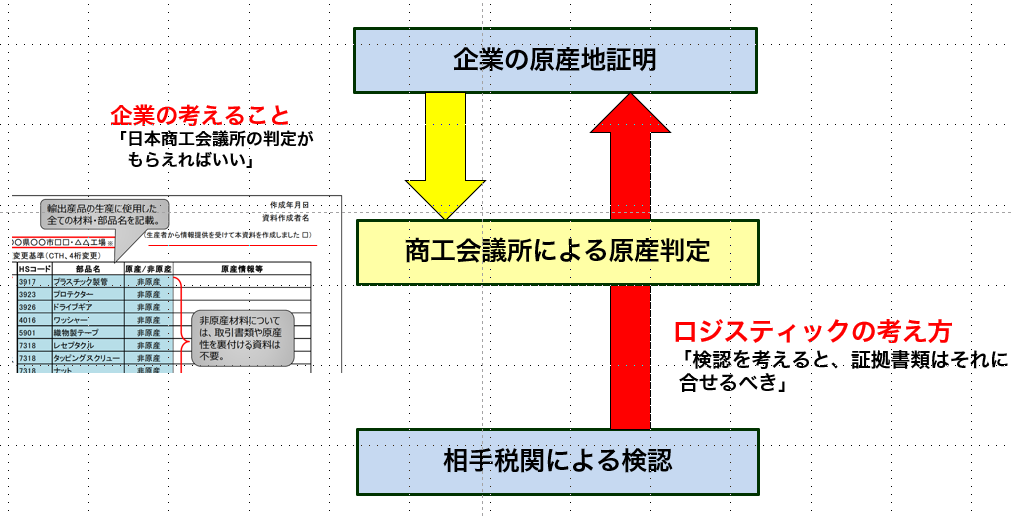

自己証明などは別として、特にアジアの国に対してFTAを使う場合、日本商工会議所の原産判定が必要となります。

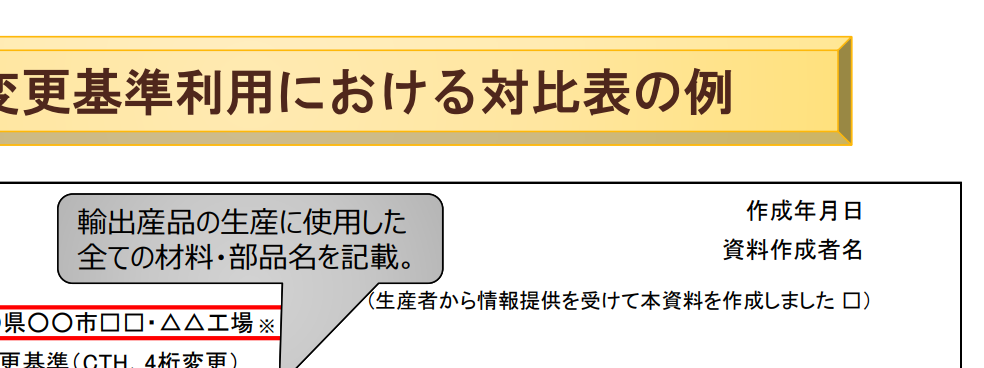

そのために、資料を作って提出するのですが、日本商工会議所が見ているのは右側の「原産地規則に基づき評価」の資料です。右側は要求されていないようです。(ただ、一部の商工会議所では提出を要求されることがあります)

まあ、右側でおおよそのことが分かります。原産判定に最終的な責任を持たない、チェック機能としての商工会議所であれば、件数も多いため、右側だけの対応となるでしょう。実際に聞いた話ですが、日本商工会議所のシステムでの提出書類の区分には、右の箱の文言は書かれますが、左側の文言は書かれていません。

であれば、右側だけでいいのだろうと思うでしょうが、私はそう思いません。

原産判定の持つ意味

日本商工会議所が行う原産判定の際の資料提出と確認は、OKが出たとしても日本商工会議所がお墨付きを出したと言うことではありません。

過去を遡れば、証拠書類の提出はいまみたいに100%ではなく、ラフに計算してみた事があるのですが、20%程度でした。そこで経済産業省が、「証拠書類を全て見よ」という指示を出して、日本商工会議所も抵抗はしたのですが、押し切られた形で証拠書類の確認をするようになりました。

必要な書類を全て見るのではなく、必要最低限を見ているというのが私なりの解釈です

日本商工会議所のチェックは通って当たり前ですが、通ったから検認も問題ないということにはならないのです

出来たら楽がしたい日本企業

原産地証明の際に、出来ればやらなくてもいい仕事は省きたいものです。サプライヤから情報(特に材料リスト)をもらって証明をする際に、私なら必ずもらったリスト(総部材表)にサプライヤの承認を示す印をもらいます。その情報の責任の所在を明らかにするためです。

が、「印がなくてもいいだろう」ということを言ったのかどうか分かりませんが、印がなくても済む対応を経済産業省の証拠書類の例示で示しました。

そのことは、なくてもいいのではなくて、検認が発生したときには、企業がそのリストの正しさを示すのですよという意味と理解しています。OKと言われたことは、後ほどその正しさを企業がちゃんと示さねばならないことであって、「楽ができた」ことにはならないと思っています。

先の図の左側の「総部材表」、「生産工程表」も要らないのではなく、聞かれたらちゃんと説明できるようにしてね、ということです。

楽をすることで後で苦しむ

最近はEUやRCEPの中韓からも検認が来るようになりました。当社が主催しているFTA戦略的活用研究会で定期的に「検認」のユーザー調査をすることになり、第1回を行いましたが、検認の際にかなり細かいことを聞かれるようになっています。

回答日数も少なく、検認は急に来ますから、受ける方はバタバタします。数年前の話ですので、資料を探すのも苦労することがあるようです。

原産判定をした時にちゃんと証拠書類を作っておいたらいいのにと思うのですが、人間の性でしょうか、とりあえず通したいのでしょうね。

そういった事例は他にもあります。

準備するのは大変だと言いますが、実際に原産地証明を代行で行っていて、大変だとは思いません。

関税の減免を受けるために、必要であれば、その原産性の正当性をちゃんと説明できるものをあらかじめ用意するのは当然です。

私は、日本商工会議所の原産判定の際には、先の資料を全て出します。商品の写真も添付します。その方が会議所の方も内容が分かっていただける。

サプライヤ証明も、証明書だけを付けるのではなく、当方で推定して証拠書類を作成し、サプライヤに修正確認をしてもらい、捺印をもらったものを提出しています。

商工会議所から指摘された記述もほとんどを取り入れて、記載しています。

結果としてよく理解していただき、かなりスムーズな申請が出来ていると思います。

CTCやVAだけを提出するよりは少し手間ですが、逆に手間をへらす工夫もかなり行っていますので、時間はさほどかかりません。

楽をすることで後で苦しみたくない。検認の際にはスムーズな対応が出来るようにして、突発的にやって来る検認対応で通常業務に支障が出ないようにしています。

目先の証明テクニックから脱する

多くのFTAが発行した数年前に比べて、FTA担当の人が入れ替わっている印象が強くあります。

当時はセミナーも多くあったために勉強する場がありました。また、FTAの書籍(当方も出版しています)を買い求めて勉強して対応する方も減りました。

企業の中で引き継ぎがされているのですが、基礎が分からず「とりあえずこうしておけ」的なことが多くあると最近の担当者から聞いています。

商工会議所の原産判定を通すという視点ではなく、原産性をちゃんと説明できる証拠書類を作成することを念頭に置いた対応をされた方がいいと思います。

第5回目の無料セミナーのテーマは、「モノの原産国はどうやって決まるのか?」です。

FTA原産地証明に関する第2回のセミナーとなります。

どんな製品だったら原産国=日本と言えるのかをお話しします。

FTAを利用する場合、利用しない場合の違いについても触れる予定です。

Webのみでの開催となります。

ふるってご参加下さい。

■■ 講演者 ■■

TSストラテジー株式会社

代表取締役 藤森 陽子

・FTA BPOチーム メンバー

■■ 開催日時 ■■

2025年3月12日(水) 14:00~15:00

■■ セミナー形式 ■■

Webでの開催のみ(Teams利用)

セミナーへのご参加は、実際にFTAを活用する企業に限定させていただきます。

お申し込みの後、ご参加頂く方にリンクをお送りいたします。

■■ 申込み ■■

下記のフォームにご記入の上、送信ボタンを押してください。

フォームURL:

https://smoothcontact.jp/front/output/7f000001144965d6c778aa33d3a7873

■■ 今後のセミナーに関して ■■

今後、FTAに関するセミナーを他の講師を招いてWebで行う予定です。以下のリンクでセミナー案内をメールにてお送りします。

https://smoothcontact.jp/front/output/7f0000011c302b5ef23e4bdeee5f593f

12月13日にFTA戦略的活用研究会の第98回が行われました:テーマは「検認」メンバー調査でした。

第98回ということで、第100回まで後2回です。

企業が知りたい問題点

今回は、以前に決まったメンバー調査の第1回となります。

メンバー調査の希望を前回募りましたが、以下の様な内容でした

•検認の定期調査

•サプライヤ証明の見直し、頻度、撮り直し

•VAにおけるデータの出所

•判定の見直しの基準(どれくらい前)

•海外現法のFTAコントロールをどうしているか

•FTAのサプライヤ証明、同意通知の契約(T社など)

–責任の所在

–契約書への記述

•TSVによる効率化、有用性

私の希望で調査してもいいのではということで以下の項目も列挙しました。

–HSコードの選定方法

–JCCIのオフィスにおける対応の違い

–RCEPの認定輸出者使っている?

–CTCにおけるグルーピングの考え方

企業からのメンバーへの質問

当日は、企業から一つ意見を聞きたいとの声が上がり、それに関してみなからの意見を募りました。

項目は、「サプライヤからの情報を元にして証明した場合、商工会議所によってその会社の捺印が必要な事がある。そうでない商工会議所もある。ない方がいいのだがどうした方がいいか。」というものでした。

もと商工会議所の方より、経済産業省の原産性を判断するための基本的考え方と

整えるべき保存書類の例示には、下記のようなチェック欄があるのでチェックすればいいとの指摘を頂きました。(最近資料に追加された項目ですね)

チェックをすれば捺印は不要というのが現在の見解です。

昔、商工会議所と議論をしたことがあります。資料の確認と捺印をサプライヤからもらう事は不要ではないかと話をしたところ、「サプライヤからの部材の情報が、証拠書類で指摘をする度に変わっているので、サプライヤの捺印をもらうようにした」とのこと。

私はそれから、必ず資料には企業名の入った捺印をもらうようにしています。言われたからでないです。捺印が押されたことにより、その内容はサプライヤが確認して認めたことになるからです。

捺印をもらう事は面倒ですが、だからといってチェックですませることは業務の手間を減らすことになりますが、責任の所在を明確にすることが出来なくなります。

このようなチェックでは、サプライヤが検認時に「内容が正しいかどうかは知らない」と言われてしまえばそれまででしょう。

証拠書類を作るのは、商工会議所に認めてもらうことが目的でもありますが、最終的には相手国税関の検認に問題なく対処するためのものです。この部分は手間をかけなければ行けない部分だと思います。

特に私のような、アウトソーシング受託で原産証明の証拠書類を作成する身としては、情報源の責任は確実にしておきたいところです。

手間を省きたい気持ちは分かりますが、省いていい部分と省いてはいけない部分があります。経済産業省も、商工会議所もこの点はどちらでもいいのです。相手国から確認が来たときに困るのは企業で、検認が数年後に来ることを考えれば、来たときに証拠書類の内容が正しいことを証明するのは企業ですから

検認調査の結果

研究会では「検認」を定期的に調査しようということになりました。

今回は第1回です。いろいろな情報が集まってきました。やはり検認の数は急激ではないですが増えていますね。特に検認の現状が分からないEU、そしてRCEPです。企業はちゃんと準備をしておいた方がいい。

ここでは、具体的な内容には触れません。お知りになりたかったら、研究会にご参加下さい。

一つ言えるのは、先に述べた話と同じで、企業の原産地証明が、「日本商工会議所」対応に終始しているということ。必要な情報はミニマムで、商工会議所がOKであれば問題なし、自己証明の場合もミニマムで、というスタンスが明らかです。

原産地証明の証拠書類は本来相手税関の検認時にスムーズに対応できるためのものです。ですので、検認が来て資料をバタバタと準備するのはいかがなものかと思います。

この話は長くなりそうなので、別日にまとめて投降しようと思います。

第4回目の無料セミナーのテーマは、「FTA原産地証明で知ると便利な知識:その1」です。

検認の実情、日本商工会議所との対応など、原産地証明で事前に知っておけば役立つ知識は少なくありません。

20年間FTA関連のコンサルティングを行ってきた経験から、通常のセミナーでは語られないお役立ち情報をお話しします。

Webのみでの開催となります。

ふるってご参加下さい。

■■ 講演者 ■■

株式会社ロジスティック 代表取締役 嶋 正和

https://global-scm.com/

■■ 開催日時 ■■

2025年2月14日(金) 14:00~15:00

■■ セミナー形式 ■■

Webでの開催のみ(Teams利用)

セミナーへのご参加は、実際にFTAを活用する企業に限定させていただきます。

お申し込みの後、ご参加頂く方にリンクをお送りいたします。

■■ 申込み ■■

下記のフォームにご記入の上、送信ボタンを押してください。

フォームURL:

https://smoothcontact.jp/front/output/7f00000139c8c4da8d4d8b04943467a

■■ 今後のセミナーに関して ■■

今後、FTAに関するセミナーを他の講師を招いてWebで行う予定です。以下のリンクでセミナー案内をメールにてお送りします。

https://smoothcontact.jp/front/output/7f0000011c302b5ef23e4bdeee5f593f

本日、アドバイザー契約をしている顧客の企業でFTA業務を引き継いだ3名にFTAの色はをレクチャーを3時間行いました。

3人なので、一方的な講義ということではなく、いろいろな事を聞いたり、彼らからの質問を受けたり双方向の有意義な時間を過ごせたと思います。

びっくりしたのは、この企業での引き継ぎが(申し訳ありませんが)表面的なもので、なぜこういうことをしなければいけないかという引き継ぎがないので、FTAの業務として行っているのだが、何をしているのか理解が足りず、困っていたとのこと。

当方のレクチャーはなぜこうなっているか、なぜこうしなければいけないかを説明しますので、「今日の話で今までやらなければいけないことに納得がいきました。」というれしい感想を頂きました。

人事異動でこういうことが起こっているとすると、企業の原産地証明の質も問題がある企業が多くありそうです。

担当者を付けた、引き継ぎしたというだけではダメですね。

うん。差し障りのない回答だ。

来年導入されるトランプ関税が日本の自動車産業に与える影響については、いくつかの重要な点があります。特に、日本の自動車メーカーが北米での生産拠点を持っている場合、関税の引き上げが大きな影響を及ぼす可能性があります。

具体的には、以下のような影響が考えられます:

例えば、トヨタ、ホンダ、日産などの日本の自動車メーカーは、メキシコやカナダでの生産拠点を持っており、これらの拠点からアメリカへの輸出が多いです。関税の引き上げにより、これらの輸出がコスト増加を受けることが予想されます。

このような状況に対して、日本政府と自動車メーカーは迅速な対応策を講じる必要があります。また、国際的な貿易協定や対話を通じて、関税問題の解決を目指すことも重要です。

他に気になる点や質問があれば、どうぞ教えてください。

抽象的で分からないかもしれませんが、原産地証明で日本商工会議所から原産判定をもらって、「できた。問題ないじゃないか。プロに払うのは馬鹿げている。」と思っている人の多いこと。

証明を見ると、問題が多いことが少なくない。

時間をかけて、経験を積んで証明をしてきた人のことを言っていない。問題がないと思う。

しかし、人の証明をものまねして、日本商工会議所から問題なく判定をもらった人の証拠書類を精査するといかに問題の多いことか。

「できた」と思う人を変えることはできない。

ましてや、仕事の欲しい私たちの言っていることは半ば仕事が欲しい「嘘つき」なのであろう。

その上司も分かったつもりで「FTAは問題ないです。」となる。

検認などの問題が発生してから、「困った。どうしよう」なのである。

当方も問題が起こってから対処できることなどしれている。

FTAでの対処は、検認時でも問題が無いようにする「予防」なのである。

そのことが少しでも分かってくれたら、うれしいのだが。